|

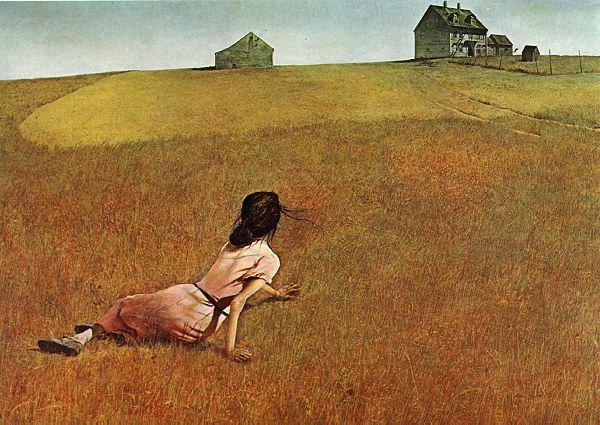

| Illustrazione di Diletta Angelini |

Di tutti i misteri della scrittura – e poiché li chiamiamo misteri quel che segue è scontato – ce n’è uno che non sarà mai svelato del tutto, ed è il legame incerto, spesso aleatorio, tra la biografia di uno scrittore e quel che egli scrive. Ora, non abbiamo la presunzione che studiare Liliana possa condurci alla sorgente di ogni perché, ma converrete che è un’opportunità interessante.

E così, se da una parte non ci importa di sapere perché (o almeno fingiamo che non ci importi), dall’altra scorticheremmo le pagine di un libro per sapere perché certe cose accadono e certe no.

Un coniglio, ad esempio. Perché un coniglio? Perché doveva esserci? Perché si vuole così? E, se non si voleva così ma è soltanto capitato, allora da dove salta fuori? Allora la domanda perché un coniglio? è non solo legittima, ma francamente consigliata.

Ebbene, noi lo sappiamo perché un coniglio. Lo sappiamo e lo racconteremo. Ma se non vi interessa – e potrebbe non interessarvi, perché non negheremo che non è affatto interessante – siete liberi di saltare qualche pagina. Giusto due o tre. Ci rivediamo più in là.

Intanto Liliana si scioglie le code e scrolla la testa per sistemare i capelli. Il risultato non è incoraggiante. Lo sguardo è perso. Il paragrafo è a uno stop. Cosa starà pensando? Ha degli occhi curiosi, come sorpresi. Il pensiero che le si snoda attraverso e le sorprende gli occhi resta sospeso a mezz’aria, nell’ordine maniacale della stanza, e noi spicchiamo un salto, lo afferriamo prima che cada e cominciamo ad aprirlo. Scartiamo il suo pensiero come un pacchetto regalo. Lo soppesiamo tra i palmi, ne distendiamo gli angoli per osservarlo meglio. È un ricordo, un piccolo ricordo quadrato ancora fresco. L’etichetta recita “prima volta dallo psicologo”. È di ieri.

Il ricordo comincia con un mestolo agitato in aria. Segue uno schizzo di sugo che si stampa sul muro della cucina. Una voce fuoricampo dice:

« Invece dico che ci andrai. »

« Ma mamma… »

« Non mi interessa niente. È un brutto periodo e non la stai prendendo bene. E poi c’è questa cosa di papà. »

« Non ho bisogno di uno psicologo. »

« Allora perché avrebbero mandato una circolare? »

« Perché è la prassi? Perché la mandano a tutti? È solo per informare i genitori! »

« Bene, sono informata e voglio che tu ci vada. »

« Mamma, mamma, ti prego. Nessuno della mia classe… mamma, per favore, ho già abbastanza guai… e se qualcuno lo scopre… »

« Non c’è niente di male ad andare da uno psicologo. »

« Non c’è niente di male se hai quarant’anni o sei anoressica o ti hanno violentato. »

« Non voglio sentire storie. La scuola mette a disposizione un servizio, perché non sfruttarlo? Non spenderò milioni in strizzacervelli se possiamo averne uno gratis. »

« NON. HO. BISOGNO. DI. UNO. PSICOLOGO. »

« La discussione è chiusa. »

La discussione è chiusa, ma il ricordo continua. Un sipario si chiude e si apre, e stavolta siamo da un’altra parte. Una fila di seggiole scompagnate, una porta grigia, un cartello appeso con lo scotch, Dott. A. Baffi, lunedì e martedì 16 – 19.

Il bello dei ricordi è che prendono la forma di chi li sta ricordando, così il nostro ricordo è rannicchiato, le mani giunte in grembo, le ginocchia che fanno su e giù come pistoni. La porta certe volte è grigia e certe volte rossa e il cartello pende un po’ di più o un po’ di meno. Anche i caratteri cambiano da un momento all’altro.

Poi la porta si apre e una figura ancora sfocata dice:

« Rossi, Liliana. »

La voce è minacciosa, ruvida come carta vetrata. Un muscolo ci trema nella guancia. Ci alziamo, ma le gambe sembrano quasi non reggere. La visuale oscilla pericolosamente verso il basso prima di stabilizzarsi. Adesso ci muoviamo in avanti. Adesso tocchiamo la porta. Adesso accompagniamo la maniglia molto lentamente. Adesso ci guardiamo intorno alla ricerca di un divanetto nero – perché ci sono sempre dei divanetti neri. Ma niente divanetto. Solo un uomo seduto a una scrivania zoppa e una sedia davanti. Una di quelle sedie basse di scuola, col sedile quadrato e il mezzo schienale. Promette bene.

« Ehi. Ciao » fa la voce.

Sarà che abbiamo messo a fuoco, ma adesso non è minacciosa neanche un po’. Per essere uno psicologo, ce lo immaginavamo tutto diverso. Innanzitutto uno psicologo deve avere una certa età. In secondo luogo, porterà degli occhialini rotondi. Terzo, incrocerà le mani sotto il mento appuntito e ci scruterà con un sorriso sornione. Ma questo nostro psicologo non risponde a nessuna delle caratteristiche. Innanzitutto, sembra un giovanottino fresco di laurea. In secondo luogo, gli occhiali sono quadrati, con la montatura trasparente. Terzo, ci sta tendendo la mano attraverso la scrivania e noi non la stiamo stringendo. Il nostro braccio si stende e siamo catturati dalla sua stretta: è solida, solidale.

« È un piacere, Liliana. Ti chiamano Liliana? »

« Lilì. »

« Lilì. Io sono Andrea. »

« Piacere. »

Difficile stabilire chi sia il più imbarazzato tra i due, se lo psicologo alle prime armi o la ragazzina traumatizzata. La mano di Lilì si leva a carezzare i capelli sulla nuca, quella del dottorino risponde con una grattatina dietro l’orecchio. Un ciuffo biondo gli ricade sulla fronte e quando sorride – visto l’imbarazzo, gli capita spesso – le labbra scoprono gli incisivi sporgenti. Le guance sbarbate esibiscono a mo’ di trofeo le cicatrici dell’acne giovanile, da cui peraltro non dev’essere lontano da molto. E se vi state chiedendo se una madre possa affidare il suo tenero frugoletto e rispettive paturnie alle mani di uno strizzacervelli sbarbatello, certo che può.

« Bene, Lilì, vogliamo cominciare? »

La visuale oscilla su e giù al ritmo di un assenso.

« C’è qualcosa di particolare di cui vuoi parlarmi? »

La visuale oscilla a destra e a sinistra al ritmo di un diniego.

« Hai deciso tu di venire? »

« La mamma. »

« La mamma. Già. E tu non volevi? »

« No. »

« Perché no? »

« Non… ne ho bisogno. »

« Non è questione di bisogno. È questione se vuoi o no essere qui. »

« No. »

« Lo fai solo per accontentare tua madre? »

« Sì. »

« E pensi di non poterne trarre alcun giovamento? »

« Non lo so. »

« Questo è un punto di partenza. Bisogna essere aperti al nuovo, non credi? »

« Non lo so. »

« Hai paura delle novità? »

« Non lo so. »

« Prova a pensarci. »

« Forse… sì. »

« Fammi un esempio. »

« Quando ho iniziato il liceo. »

« È il primo anno? »

« Sì. »

« Hai avuto difficoltà ad ambientarti? A fare nuove amicizie? Con i professori, le materie? »

« Preferirei non parlarne. »

« Va bene. Allora la prossima volta. Ti va di parlare della tua famiglia? »

Le va di parlare della sua famiglia? Certo che le va.

|

| Illustrazione di Diletta Angelini |

“Non ci trovereste davvero nulla di strano ad incontrare un coniglio nel corridoio di casa, se foste cresciuti in una famiglia come la mia. Tutte le famiglie devono essere insieme strambe e ordinarie, tuttavia non ci si fa mai l’abitudine.

Prendete la nostra cucina, ad esempio. Non tutte le famiglie, io credo, possono permettersi delle sedie coi nomi incisi. Se avessi degli amici, mi vergognerei ad invitarli, e le sedie sono solo uno dei tanti motivi. Certo, sono un motivo consistente: quattro sedie verniciate di rosa con i nomi intagliati sul dorso non sono proprio una cosa da esibire con disinvoltura.

Un altro motivo è la mamma, che poi le sedie sono state un’idea sua. Mia madre, Mirella, lavora in una scuola materna. Vi lascio immaginare che genere di personcina sia una che progetta sedie come se fossimo dentro Biancaneve. Eppure non è svampita – o almeno, non del tutto – anzi, credo sia piena di risorse insospettate. Pensa solo alle cose che riesce a fare contemporaneamente: è capace di lavorare in giardino con la radio accesa che dà Franco Battiato e di là, in cucina, la tv che gracchia la soap opera dell’ora; sul gradino davanti casa è abbandonato un romanzetto rosa e sul tappeto le sue ciabatte preferite, rigorosamente multietniche e fiere dei loro campanelli tintinnanti.

Mio padre quei campanelli non li può soffrire. Difatti, quando è in giro per casa le ciabatte spariscono misteriosamente. Mio padre è assessore del Comune, assessore alla Cultura – e poi si ritrova due figlie come noi. Ogni tanto mi domando dove si siano conosciuti lui e la mamma. Ovviamente non è che non lo sappia, ma ho sempre avuto l’impressione che la versione ufficiale non sia proprio quella più vera: mia madre che viene aggredita da uno scippatore e mio padre che la salva mettendo in fuga il malvivente? Ce lo vedete mio padre che mette in fuga un malvivente? Avrei capito se fosse stata mamma a salvarlo. Tutto sarebbe estremamente più ragionevole, visto che è lei che porta i pantaloni.

Mia sorella, Chiara, porta anche lei i pantaloni, nel senso che è femminile come uno scaricatore di porto. Da quando ha iniziato le superiori se ne sta tutto il giorno al telefono, a parlare con chi non ci è dato sapere. La mamma dice che è innamorata, per questo ha sempre la testa fra le nuvole. La mia opinione diverge leggermente: io sono convinta che la sua testa si sia impigliata a un cirro o a un cumulonembo ben prima che nascesse.

Fosse finita qui, magari. Per esempio, c’è mia nonna. Sarebbe meglio dire, c’era mia nonna, visto che non l’ho mai conosciuta. In realtà è come se la conoscessi, perché ne sento parlare in continuazione. Anzi, la sento nominare in continuazione, perché mi chiamo come lei: Lailiana Alessia Esteria Giullari. Per fortuna la mamma ha avuto la decenza di chiamarmi solo Liliana, altrimenti non se ne usciva. A casa mi chiamano Lilì. Papà ogni tanto mi chiama Principessa. Se avessi degli amici, vorrei che mi chiamassero Lilì anche loro. Non che io sia asociale o cosa, è solo che la gente non mi si fila. È duro quando la gente non ti si fila, perché non capisci mai se è colpa tua.

Comunque, c’è un’altra cosa che ho preso dalla nonna, e sono i suoi occhi, tondi occhi di un grigio madreperlaceo. Da piccola mi piacevano. Adesso sono diventati di un grigio fango, anche se la mamma dice che non è vero. Dicono che mi passerà, questa cosa di sottovalutare quanto sono carina. Dicono che è l’adolescenza. Sinceramente, io non penso: se sei adolescente non è mica detto che sei cretina.

Questo coniglio, lo ammetto, è la cosa più strana che mi sia capitata da un sacco di tempo, anche se prima dicevo il contrario. Pure ad essere cresciuta in una famiglia stramba, di conigli coi jeans non ne avevo visti mai.”

« Mamma e papà si stanno separando. »

« Mi dispiace. »

« Papà ha un’amante. »

« Come fai a saperlo? »

« Ho sentito che litigavano. »

« Mamma e papà? »

« Sì. »

« Non si preoccupano che tu senta? »

« Non vogliono. Sono io che origlio. »

« Beh, origliare non è certamente una bella abitudine. Ci sono cose che devi sapere e cose di cui puoi rimanere all’oscuro. Dovresti fidarti di più dei tuoi genitori. »

« Mia mamma mi ha mandato qui. Lei si fiderebbe? »

« Sono sicuro che lo fa per il tuo bene. »

« Il mio bene è papà che va a vivere da un’altra parte e lei che smette di guardare la televisione. »

« Gliel’hai detto? »

« No. »

« Non parli con loro? »

« Non gli interessa quello che dico. »

« Sono sicuro che non è vero. »

« Sono sicura che è così. »

« Hai mai provato? »

« No. »

« Dovresti. Non hai nessuno a casa con cui parlare? Una sorella? Un fratello? »

« Figlia unica. »

« Non hai mai voluto un fratellino, una sorellina? »

« Sinceramente? »

« Si capisce. »

« No. »

Il nostro psicologo appoggia la testa su un gomito in un gesto strettamente professionale. Incrocia i nostri occhi con i suoi, azzurri dietro le lenti. Ci sembra di conoscerlo da sempre, anche se sono passati solo pochi minuti. Vorremmo conoscerlo da sempre, perché c’è qualcosa di così rassicurante nella sua posa, nelle sue domande modulate con gentilezza. Ci fa sentire ascoltati, ci fa sentire importanti.

« E non ti senti mai sola? »

« Solo ogni tanto. »

« Che ne diresti di tornare lunedì prossimo? »

Il ricordo si accartoccia su se stesso come carta stagnola. Si ripiega e ci resta nelle mani una specie di pallina. Liliana sta sorridendo. Nonostante tutto, sorride. Se volete il nostro parere, siamo quasi sicuri che tornerà.

Di Chiara Pagliochini;

Liliana Rossi