|

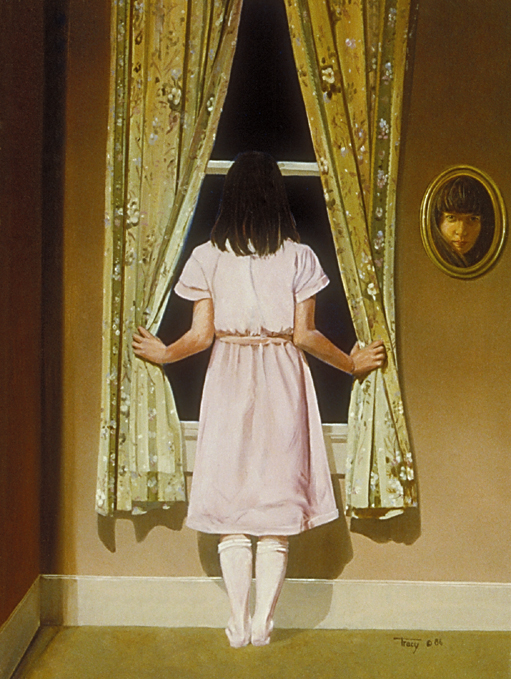

| Ophelia, di John Everett Millais (particolare) |

« È pronto il caffè! »

Che volete che me ne importasse se era pronto il caffè? La scoperta, la verità erano a pochi passi da me, su quella bacheca di compensato. Lì era Irene, lì era il mio posto. Si era data tanta pena per non svelare niente di sé, e adesso mi si rivelava con un’ingenuità disarmante.

Mossi rapidi passi verso la parete e presi a scorrere freneticamente con gli occhi tutte le foto, gli appunti, i post-it, i biglietti del cinema sotto le puntine da disegno. Avevo solo pochi secondi per ricollegare tutti i fili, per formarmi in testa un disegno coerente. Perciò dovevo fare in fretta. Perciò dovevo farlo bene.

Ma fu un fallimento. Un totale, colossale fallimento.

Tanto per cominciare, Irene non aveva appeso sue foto in bacheca. Neanche una. Non c’era un’Irene in costume da bagno sdraiata su qualche lido cristallino. Non c’era un’Irene bambina che imparava a camminare. Non c’era un’Irene che soffiava sulle candeline, con la mano di un padre o di una madre sulla spalla. Se Irene aveva un passato, se aveva avuto una storia, adesso non li voleva più davanti agli occhi.

C’erano in compenso cinque grossi ritratti fotografici, di gente che non conoscevo, ma che chiaramente non aveva nulla a che fare con lei. Erano stampati su carta lucida, pregiata, come stampe da collezione. Li osservai uno ad uno, ma non seppi decidermi se mi fossero familiari. Erano due donne e tre uomini. Le donne erano entrambe bruttine, non proprio il mio tipo. Non che avessi un tipo preciso di riferimento, ma erano certo troppo anonime per far voltare una testa qualsiasi. In questo, somigliavano a Irene.

La prima signora era ritratta di tre quarti, in una foto in bianco e nero. Aveva capelli scuri, raccolti sulla nuca, e occhi assorti, tristi. Aveva anche delle belle labbra, dischiuse, e un collo diritto, che terminava in un vestito bianco increspato. Il naso lo trovai un po’ troppo grande, squadrato: a un viso così elegante sarebbe stata meglio una forma meno pronunciata.

L’altra donna aveva una faccia più rustica, dai tratti indelicati. Ma gli occhi avevano la stessa sfumatura di concentrazione, le labbra socchiuse svelavano la dentatura. Che strane donne: sembrava stessero pensando a qualcosa di tremendamente importante.

Uno degli uomini era un vecchio in un maglione a collo alto. Barba e capelli erano bianchi, la fronte solcata da rughe, lo sguardo languido. Dava l’impressione di essere un lupo di mare.

Il secondo uomo era chiaramente un pazzo: solo un pazzo avrebbe portato dei baffi come quelli, grossi, nerissimi ed uncinati. Per di più, indossava un ridicolo cappello di paglia decorato da un fiocco.

Per quanto non fosse una bellezza, l’ultimo signore era più rassicurante: faccia squadrata, occhialetti rotondi, capelli scuri, corti, mal pettinati.

Ma tutti, tutti e cinque, avevano quegli sguardi persi e concentratissimi, un po’ come lo sguardo di Irene, quando rifiutava di posarsi su qualcosa. Sembravano chiusi, autosufficienti, sguardi di chi basti a se stesso, di chi non cerchi un contatto, di chi non voglia tirarti in ballo. Erano anche familiari – sì, in fondo erano familiari. Chissà se li avevo già visti da qualche parte. Chissà se qualcuno al posto mio avrebbe saputo riconoscerli.

Di una cosa ero certo. Quella gente era tutta morta. Non perché ce l’avessero scritto in faccia o cosa, niente di simile. Ma quelle foto erano vecchie, scattate con apparecchi antiquati, erano in bianco e nero o color seppia. Avrebbero potuto essere vivi, chi lo nega, ma in questo caso erano vecchi anche loro, come i nostri nonni e bisnonni, come quei ritratti. Erano vecchi o erano morti, c’è una qualche differenza?

Le cinque grosse foto occupavano la parte superiore della bacheca, disposte una accanto all’altra, perfettamente allineate. Come delle lapidi, delle solide pietre sepolcrali, prive di nome ma con quelle immagini abbastanza esplicative per tutti. Non per me. Quei morti non erano i miei morti.

Parenti di Irene? Scartai l’ipotesi. Tranne lo sguardo, non avevano niente di lei. Tranne lo sguardo, non avevano niente in comune l’uno con l’altro. E allora perché Irene li aveva disposti vicini? E allora perché voleva tenerli sempre d’occhio?

Dannazione, ci avesse scritto almeno un nome. Sembrava non sapesse tenere in mano una penna, ragazzetta detestabile. Eppure ricordavo tutti quei numeri, l’accuratezza con cui li aveva tracciati. Cos’avevano le parole di sbagliato? Perché le parole le facevano male?

Post-it gialli e verdi si attaccavano al compensato come erbacce, insidiando quegli uomini e quelle donne. Erano conti, ancora conti, o appunti, liste della spesa, una volta una frase. Una frase! Mi gelò il sangue!

“Morire

è un’arte, come ogni altra cosa.

Io lo faccio in un modo eccezionale.

Io lo faccio che sembra come inferno.

Io lo faccio che sembra reale.

Ammetterete che ho la vocazione.”

è un’arte, come ogni altra cosa.

Io lo faccio in un modo eccezionale.

Io lo faccio che sembra come inferno.

Io lo faccio che sembra reale.

Ammetterete che ho la vocazione.”

Distolsi gli occhi in fretta, credo per evitare di capirla. Come quegli sguardi, come quei ritratti, non aveva nulla a che fare con me. Era troppo lontana o concentrata o lugubre. Ma Irene poteva essere quella ed essere la stessa che preparava il caffè? Perché io preferivo di gran lunga la mia, quella un po’ scontrosa, quella che mi aveva preso la mano, quella che cercava di disfarsi di una scatola di croccantini premendola a lungo e ridicolmente nella pattumiera. Della mia Irene io non avevo paura, ma di quella sì. L’Irene della bacheca non era solo un mistero, era un tunnel. Una sorta di tunnel scuro che portava sempre più avanti e sempre più al buio. E io non volevo incamminarmi. Avevo paura? Paura, non credo. Ma le mie gambe non ce l’avrebbero fatta ad arrivare in fondo.

Il vero centro, il cuore pulsante della bacheca era la stampa di un dipinto famoso, disposto subito sotto i ritratti, come un filo conduttore col resto, come ciò che dava dignità all’insieme. Io sapevo che era un dipinto famoso, perché l’avevo già visto da qualche parte. Forse l’avevo persino studiato a scuola, anni e anni addietro. Ma adesso per me non era altro che un disegno: il suo nome e il suo autore erano lo stesso che i ritratti – un buco nell’acqua.

E dell’acqua c’era davvero in quel quadro tutto placido e luminescente. C’era l’acqua di un fiume che scorreva. Capivo che era acqua perché una donna ci galleggiava sopra, non perché ne avesse il colore e la trasparenza. Più che azzurra era marrone e più che marrone era verde. Era acqua ma era come se non ci fosse, tranne per il fatto che la donna sprofondava. La donna aveva un viso bianco, gli occhi aperti, vacui, labbra spalancate su un qualche borbottio o bisbiglio, forse una canzone. Un vestito lunghissimo e bianco le impacciava i movimenti, tirandola a fondo. Ero stato bianco, ma adesso era giallino, perché tutto bagnato, perché così pesante e così inutile, in tutte quelle trine. Teneva le mani aperte sul petto, aperte coi palmi rivolti all’insù, come a chiedere scusa di qualcosa o a dire, “non sono stata io” o “eccomi”. Con la mano destra stringeva dei fiori, le dita contratte, li stringeva per i gambi ed erano fragili fiorellini bianchi e rossi e gialli e fucsia. E c’erano altri fiori, fiori che aveva perduto e le erano sfuggiti dalle dita, un papavero, delle violette. Ma verde e fiori erano ovunque, ovunque intorno a lei e all’acqua che scorreva con lei sopra. C’erano rami e c’erano cespugli, cespugli fioriti di boccioli bianchi, e c’erano muschi e piante acquatiche e muffe. E non si sapeva se i suoi capelli rossi fossero davvero capelli oppure pesci oppure onde oppure alghe. Non si sapeva più se fosse una ragazza o un tutt’uno che fluiva via col mondo verde.

Ma la cosa più singolare era il suo sguardo, quello sguardo. Lo sguardo che aveva Irene quando mi volsi e lei era lì che mi fissava e disse:

« È pronto il caffè. »

Sfilando via per la camera, con lei che mi precedeva e apriva la porta, gettai un’ultima occhiata alla stanza e alla bacheca. Sulla scrivania mi parve di individuare la sagoma nera del diario. Ma fu giusto un flash, perché dovevo far finta di non badarci.

« Mi piaceva il dipinto, tutto qui » avevo detto a Irene, e non era completamente falso.

Ma perché lei capisse che non avevo capito e non si sentisse minacciata da me e non pensasse che io volevo interpretarla, mi ero prodotto in un sorriso stolido, banale, di circostanza.

« Mi piaceva il dipinto » avevo detto. Tutto qui.

Irene non ne aveva fatto un dramma.

« Andiamo, è pronto il caffè » aveva ribadito, come se solo questo contasse.

E adesso mi portava via dalla parete e da lei e dalla ragazza sull’acqua, e il mio sguardo vagava ancora un po’ qua e un po’ là, registrando quegli elementi che finora non avevo notato. Il diario, appunto. Un vaso di fiori secchi. Dei barattoli di vetro sulla scrivania, colmi di piccoli petali rossi. La luce che si affievoliva alla finestra.

« Hai una bella stanza » dissi, tanto per dire qualcosa.

Irene mormorò:

« Grazie. »

« E sono belle quelle... foto. »

Vidi le sue spalle irrigidirsi, contrarsi come in un gesto di difesa. Come se stesse ritraendo le ali.

« Sì » rispose.

« E… »

« E cosa? »

Si voltò. Eravamo ancora sul pianerottolo. Si voltò ad affrontarmi con gli stessi occhi inceneritori di quando le avevo reso il diario. Avevo osato troppo.

« Cosa vuoi sapere? » chiese, tutto d’un fiato.

Era il momento. O ora o mai più.

« Perché scrivi solo numeri? »

« Perché voglio sapere quanto tempo mi resta. »

« E quanto tempo ti resta? »

« Troppo, un tempo insopportabile. »

« Ma quelle non sono… ore. »

« No, sono soldi. I soldi che mi restano. Per vivere fino a quando vivrò. Devo fare economia. »

« Tu studiavi Economia. »

« Grazie di avermelo ricordato. »

« E i soldi? »

« I soldi sono quelli della mia borsa Erasmus, quelli con cui dovevo andare in Islanda a studiare, sei mesi lontana da casa e da tutti. Ma non ci sono arrivata in Islanda, ovvio. Non ci sono arrivata perché non sono partita. »

« Perché non… ? »

« Ci sono arrivata all’aeroporto, che credi? Ci sono arrivata. Ed era così grande e c’era così tanta gente che mi sono sentita morire. Mi sono sentita le gambe bloccate e non riuscivo a trascinare la valigia. E ho capito che non potevo andare avanti. Potevo solo tornare indietro. Potevo stare lì a sentirmi morire o decidere di fare qualcosa. »

« E hai deciso… »

« Di morire. Qualcosa in contrario? A chi interessa? Nessuno lo sa. I miei genitori pensano che sono in Islanda. Ogni tanto li chiamo e faccio finta di essere in Islanda. E all’università se ne fregano. Mi hanno già chiamata cento volte, ma non mi troveranno. Nessuno sa dove sono. A nessuno importa. Nessuno noterà se… »

« Ma… ? »

« Non lo saprà nessuno, nessuno. Se anche i miei scoprissero che non sono in Islanda, se anche all’università ne avessero la conferma, ecco, chi se ne importa. Ho questi seicento euro in tasca e ne rimangono appena la metà. L’anticipo per la soluzione finale l’ho già pagato. E mi rimane qualcosa per altre lezioni, il mangiare, l’affitto. E Marika mi aiuta con la spesa. A lei non importa quello che faccio. A nessuno importa quello che faccio. Io faccio quello che mi pare. »

E in quel momento, se non l’avessi guardata in viso, non avrei capito che aveva vent’anni. Aveva il tono di una bambina capricciosa. Fosse stata mia figlia, l’avrei schiaffeggiata. L’avrei schiaffeggiata lì, in mezzo al pianerottolo, uno schiaffo da rovesciarle il labbro, da sbilanciarla e farla crollare contro la ringhiera, afflosciata. Lei che mi guarda coi capelli davanti agli occhi ed ansima e mi odia. Ma se lo merita un manrovescio del genere, egoista com’è, il campione dei Narcisi. Ma non ero sua madre o suo fratello o un suo professore. Ero uno che la conosceva così, nel suo sfogo e nel suo dolore, e non potevo accampare pretese.

Tranne che chiedere timidamente e con la voce che trema, appena, un’increspatura appena:

« Il caffè? »

« Si sarà freddato tutto. »

Di Chiara Pagliochini